مجلة عرب أستراليا

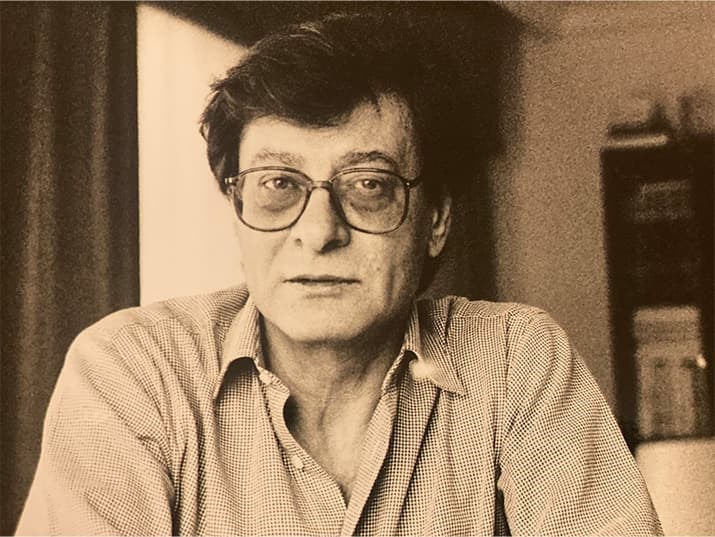

خليل صويلح

الميادين ـ محمود درويش سعى إلى كتابة “إلياذة” فلسطين، و”أوديسّة” الشّتات. سنلمح في نصوصه الملحمية، طروادة محاصرة، وأثينا مفجوعة، إضافةً إلى أندلسٍ مفقودة.

كمن يحمل تابوتاً ثقيلاً فوق كتفيه، متأرجحاً بين برزخ الحياة والموت، كان محمود درويش ينشد مراثيه بما يكفي مقبرة من الأصدقاء الراحلين، وهو يرى الموت يخطفهم واحداً وراء الآخر. وحين تجاوز عدّاد الموتى احتمال القلب على الفجيعة والفقدان، كتب مرثيته الشخصية في “جدارية” التي أرادها أن تكون خاتمة الرحلة، محاولاً ترويض الموت أو خداعه في اللحظة الفاصلة بين الغيبوبة المؤقتة والبياض الكلّي، متأملاً وعورة الرحلة وألغازها الغامضة مثل جلجامش آخر يتلمّس عشبة الخلود أو نبتة نبض القلب.

في “جدارية” اشتغل على تدوين وحشته الشخصية، وهمومه الفردية في المسافة الفاصلة بين (المنفى) و(البيت) ليتحول (البيت) إلى منفى.

هكذا تتكرر مفردات (البيت والباب) كثيراً، ربما ليؤكد مرة أخرى على أن (الطريق إلى البيت، أجمل من البيت). نجاته المؤقتة من “موت طائش” وضعته في مهبّ احتمالات لا تحصى في تفسير متاهة الغياب، فكان عليه مراجعة التجربة عن كثب باجتراح بلاغة أخرى “إذا كان ماضيك تجربة، فاجعل الغد معنى ورؤيا” يقول.

سيتنبأ درويش في كتابه “في حضرة الغياب”، بموته قائلاً: “فلأذهبْ إلى موعدي، فور عثوري على قبرٍ لا ينازعني عليه غيرُ أسلافي، بشاهدةٍ من رخامٍ لا يعنيني”، مدركاً بأنّ الموت لصّ يسطو على الذاكرة، على ذاكرتنا باقتطاع الآخرين منها واحداً واحداً، فاستبسل في ترميم حائطها، وأودع في مراثيه ما يجعل الموت خائباً، كثيراً أو قليلاً، أمامها.

ليست مراثي محمود درويش إذاً، بكائيات أو نواحاً، إنما هي نصوص نقدية يتعانق في متنها، الشخصي بالعام، وتتساوى فيها الفجيعة بالبلاغة العالية، كما لو أنها تمرينات أوليّة على الغياب. فالموت، وفقاً لما يقوله “واقع لا ينجو منه الفلسطيني، ولا يملك إزاءه اختياراً، ولكن بوسعه أن يختار طريقته الخاصة في الموت”.

في قصائده اللاحقة، هناك إشارات سريعة تنتظر من يلتقطها، كعلامات على تلك المراجعة، وتلك التجربة: “لا تفتح الباب إلا لكي توصد الباب” و”في البيت أجلس، لا حزيناً ولا سعيداً/لا أنا، أو لا أحد”، و”يوقدون الشمع لك/ فافرح، بأقصى ما استطعت من الهدوء/ لأن موتاً طائشاً ضلّ الطريق إليك/ من فرط الزحام… وأجّلك”، و”قد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي”.

على أن هذا المزاج الجنائزي المتوتّر، يحتفي في المقابل بما يسميه “اختراع الأمل”. في الطبعة الجديدة من كتاب” وداعاً لما سوف يأتي: مراثي محمود درويش”، منشورات “دار كنعان”، وإعداد سمير الزبن، سيتوافد الغائبون كما لو أنهم ما زالوا أحياء، أو أن العصب المشدود للمراثي لجهة البلاغة العالية وضعها في مقام الإقامة لا العبور الخاطف، ذلك أن محمود درويش يبتكر نصّاً نوعياً يليق بأرواح من غابوا.

كانت مرثيته النثرية الأولى محاولة في استعادة أشلاء غسان كنفاني المتناثرة إثر تفجير سيارته أمام منزله في بيروت “أيها الفلسطينيون… احذروا الموت الطبيعي! هذه هي اللغة الوحيدة التي عثرنا عليها بين أشلاء غسان كنفاني”، ثم يرفع وتيرة الشجن إلى أعلى قائلاً: “لا يكون الفلسطيني فلسطينياً إلا في حضرة الموت. قولوا للرجال المقيمين في الشمس أن يترجّلوا ويعودوا من رحلتهم، لأن غسان كنفاني يبعثر أشلاءه ويتكامل. لقد حقق التطابق النهائي بينه وبين الوطن”. لكنه وسط هذا الألم يجترح صورة مضادة للموت “إن شراهة الحياة تجعله كالعاصفة.. مندفعاً ومتفجّراً على الدوام”. وسيسمّي معين بسيسو “حارس النار”، إذ ما انفك يصرخ في وجوه الكتّاب الفلسطينيين “قبل أن تكتبوا لفلسطين بالدم تعلّموا كيف تكتبون بالحبر”، ذلك أنه كان يقيس الشعر بمدى فاعليته الراهنة، لكنه سينتهي في منفاه اللندني وحيداً في غرفة فندق “حاول أن يحصي منافيه، وسكاكينه فأخطأ وما زالت غزة تبتعد”.

ويخاطب إميل حبيبي قائلاً: “كنت كما تريد أن تكون وكما لا تريد. وحيداً في زحامك ومزدحماً في وحدتك”، وسيقتبس العبارة التي أوصى صاحب “المتشائل” بأن تكتب على شاهدة قبره “باقٍ في حيفا”، إذ يقول “لم يرتكب شعبك من خطيئة سوى اسم هذه الهوية الذي تحفره في قطعة من رخام وفي الذاكرة الجماعية”. وسوف يصطدم بفاجعة أخرى تخصّ إدوارد سعيد هذه المرّة، فكانت مرثيته الشعرية “طباق” التي اختزل فيها محنة المنفى المزدوج بقوله “أنا من هناك. أنا من هنا/ولست هناك، ولستُ هنا/لي اسمان يلتقيان ويفترقان/ولي لغتان نسيتُ بأيهما كنتُ أحلم”.

هكذا تتهاوى الثمار من شجرة الغائبين، كما لو أنه يعدّ انطولوجيا للموتى، من توفيق زياد، وناجي العلي، إلى ياسر عرفات. ولكن ماذا يفعل محمود درويش الآن؟

على الأرجح أنه غارق في تصحيح مسودات نصوصه التي لم تكتمل، وترميم الإيقاع، وسط صخب الموتى، والإنصات إلى تأثير “النهوند” على البروفة الأخيرة للنص الأخير. ها نحن نسمع رنين النرد فوق الرخام. ولكن مهلاً، هل وجد لاعباً بمهارته في تحطيم البيادق؟ ماذا لو أنه لجأ إلى كتابة” الهايكو” في فسحته الجديدة؟ نظنُّ بأن الضربات السريعة الخاطفة في كتابة نباتات الجليل تناسبه أكثر في اختبار أنواع الزهور البريّة. سيحاور إدوارد سعيد في هذا الشأن. على الأرجح أيضاً، سيهزّ الأخير رأسه موافقاً بحماسة، وهو ينقر بأصابعه على الطاولة مقارناً بين ضربات السونيتة وضربات الهايكو. في عزلته الطويلة سوف يسترجع صاحب “لماذا تركت الحصان وحيداً؟” ما كتبه في” يوميات الحزن العادي”، كما لو أنه يحيا لحظة القيامة الراهنة في غزة “صحيح أن لغزة ظروفاً خاصة وتقاليد ثورية خاصة. ولکن سرها ليس لغزاً: مقاومتها شعبية متلاحمة تعرف ماذا تريد (تريد طرد العدو من ثيابها)، وعلاقة المقاومة فيها بالجماهير هي علاقة الجلد بالعظم. وليست علاقة المدرس بالطلبة. لم تتحول المقاومة في غزة إلى وظيفة. ولم تتحوّل المقاومة في غزة إلى مؤسسة. لم تقبل وصاية أحد، ولم تعلّق مصيرها على توقيع أحد أو بصمة أحد. من هنا تکون غزة تجارة خاسرة للسماسرة، ومن هنا تکون کنزاً معنوياً واخلاقياً لا يقدر لکل العرب”.

ويضيف بأسى “غـزة بعيدة عن أقاربها ولصيقة بالأعداء.. لأن غـزة جزيرة کلما انفجرت وهي لا تکف عن الإنفجار، خدشت وجه العدو وکسرت أحلامه وصدته عن الرضا بالزمن. لأن الزمن في غـزة شيء آخر، لأن الزمن في غـزة ليس عنصراً محايداً. إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل، ولکنه يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقيقة”.

كنّا ننصت إلى الموسيقى التي تنبعث من مكان خفيّ في حجرته المعتمة! من أين يأتي صوت الكمنجات؟ هل غادر المايسترو قبل قليل تاركاً سلَّمه الموسيقي في أحد الأدراج، ولم يتمكن من إكمال النوتة إلى آخرها؟ ها هي آثار أصابعه عالقة على مقام النهوند، وعلى الكمنجات الثكلى “الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس” و”الكمنجات تبكي على زمنٍ ضائع لن يعود”، في حركتين متضادتين في الذهاب والإياب.

سنجد الآلات الموسيقية، وأقواس الأوتار مبثوثة في نصوصه القديمة كما في بروفة لا تكتمل أبداً. ها هي “فانتازيا الناي” تتسرب من “هي أغنية، هي أغنية” كوجعٍ قديم في الضلوع. سيتكرر الناي مثل لازمة إلى نهاية القصيدة “هل حلمنا يا ناي، كنز ضائع، أم حبل مشنقة؟”.

والحال أن محمود درويش سعى إلى كتابة “إلياذة” فلسطين، و”أوديسّة” الشّتات. سنلمح في نصوصه الملحمية، طروادة محاصرة، وأثينا مفجوعة، إضافةً إلى أندلسٍ مفقودة. تمتزج الأسطورة بالخراب، والنفي، والحنين، وتأمل الكارثة في جوقة منشدين ولحنٍ جنائزي. هوميروس آخر يسجّل تفاصيل تراجيديا الشتات، أو إنّه “خليط من أثيني حالم، وإسبارطي تائه في شعاب التراجيديا”، وفقاً لما يقوله نزيه أبو عفش عنه، ليصير نصّه أقرب إلى سوناتات باخ في اكتمالها. غادر محمود درويش بعد أن رثى نفسه، مثل مالك بن الريب آخر، لكنه ظل يمجّد الحياة بما يتجاوز عبارته المنقوشة على رخام قبره “على هذه الأرض، سيدة الأرض، ما يستحق الحياة”.