مجلة عرب أستراليا سدني – ملامح من ثقافة الاستبداد

بقلم الدكتور رغيد النحّاس

يحكم العالم العربيّ اليوم (ومنذ مئات السنين) طغاة مستبدّون فاسدون، ومعظمهم يبقى في الحكم إلى مماته، ومن ثمّ يؤول الحكم إلى وريث على الأغلب هو ابنه.

مهما تنوّعت مسمّيات أنظمة الدول العربيّة، لا يمكن إيجاد نظام واحد يمكن التأكّد من أنّه ديمقراطيّ ولو على قدر بسيط.

هذا الوضع هو من أهمّ العوامل التي أدّت إلى انهيار المنطقة العربيّة، والتي يمكن أن تكون بداية لاندثار العرب تمامًا كما اندثرت شعوب كثيرة عبر مسيرة التاريخ.

ليس غرضي هنا الدخول في مجال استبداد الحكم، سوى التنويه بالقول الشائع “كيف تكونوا يولّى عليكم”. ومع أنّ فيه كثير من الصحّة، خصوصًا ما قد يستنتجه القارئ من مقالي هذا، لكنّه برأيي قول منقوص، ويهدف إلى تبرير بقاء الطغاة، أو التغاضي عن فعل أيّ شيء ضدهم، ربّما بسبب العجز عن ذلك. وهو استخفاف بذكاء الشعب. ومقابل ذلك لا يمكن التقليل من أهمّيّة تأثير الحاكم المستبدّ في عمليّة برمجة الأمّة لتقبل الخنوع والخضوع للأمر الواقع، غالبًا بالترهيب. أيْ أنّ السؤال الذي يرد دائمًا هو من الذي يخلق الاستبداد، الحاكم أم المحكوم.

المشكلة برأيي أوسع من عمليّة العلاقة بين الحكومة والشعب. وتعود في جزء كبير منها إلى طبيعة البيئة الاجتماعيّة السائدة، والتي أعتبرُ أفرادها يشتركون في ثقافة استبداديّة من الولادة حتّى الممات.

وهذا هو الجانب الذي أركّز عيه هنا. والاستبداد لا يعني القمع بالقوّة والعنف والقتل فقط، بل يصبح أكثر خطرًا وتغلغلًا حين يصبح ثقافةً تساهم في اغتيال الفكر الحرّ، وتحدّ من القدرة على التجديد والابتكار، وتمعن في تقييد الحريّة الشخصيّة. وكما يأتي الاستبداد نتيجة الخصومة، فإنّه يأتي نتيجة الحبّ أيضًا، وهنا قد يكون أشدّ بأسًا لأنّه يأتي مقنّعًا بسلاح مُضَلِّل. في كلّ الحالات يقود إلى النفاق، وتعطيل الفكر، وتمرير الأمور دون تمحيص.

ومع أنّي أركّز على العالم العربي، لا أعني أبدًا أنّ هذا العالم هو وحده الواقع في هذه المعضلة، لكنّ القضيّة قضيّة نسب متفاوتة، والأهمّ من ذلك هو أنّ أصولي تعود إليه.

وأنا على مقاعد المدرسة كنت أزور بيت جدّي دائمًا. وكانت عمّاتي وجدّتي يحطنني برعاية وحبّ كبيرين. وحين يحين موعد الطعام، يبدو أنّ الشعور السائد كان هو أنّ “الأكل على قدر المحبّة”. بعد أنْ أكتفي من الطعام، كان لا بدّ لواحدة من النسوة أنْ تطلب منّي أكل المزيد. كان من شبه المستحيل أنْ أرفض، أو أقنعها بأنّي لا أستطيع. لم أكن على قدر كاف من “اللباقة”، وكانت تغلب على تصرّفاتي منذ ذلك الوقت الصراحة الكاملة، والتمسّك بموقفي. كنت أرفض مزيدًا من الطعام. وكنت أرى الانزعاج في وجوه أحبّتي وتصرفاتهن التي كانت تختلط فيها الأصالة مع شعائر العادات والتقاليد. وكنت أعي ذلك وأكرهه، على الرغم من تقديري التامّ لجوانب المحبّة، لكنّ خلافي كان حول أسلوب التعبير عنها، وقناعتي أنّ المحبّة الصادقة لا تحتاج أصلًا لكلّ هذا التكلّف.

طبعًا كان رفض الضيافة أو المزيد منها الجانب الآخر لتلك الشعائر. وكان هذا يعتبر جزءًا من التهذيب. أيْ إذا عرض عليك أحدهم شيئًا، يكون من الأدب رفضه أوّلًا، حتّى لو كنت ترغب فيه. ثمّ يلحّ عليك المضيف، وتتمنّع، ويلحّ، وعندها تقبل. وهكذا تكون “مؤدّبًا” لأنّك تماهيت مع قوانين اللعبة. المشكلة أنّه إذا كان رفضك الأوّل يعود فعلًا لعدم رغبتك في الشيء، أو قدرتك على تناوله، وواصلت الرفض. عندها تصبح فظًّا غليظ القلب.

دخلنا مرّة بيت صديقة عزيزة فأرادت أن ترينا تغييرًا أحدثته في ديكور جانب من المنزل. كانت سعيدة فخورة بتغييرها الحديث الجديد الذي كلّفها آلاف الدولارات. وسألت عن رأينا. ولمّا ألحّت بنظراتها إليّ، قلت لها: “بالهناء والسعادة.” لكنّها غضبت وعيّرتني أنّني لم أبدِ رأيًا واضحًا حول جمال هذا التغيير النفيس على حدّ تعبيرها. الواقع أنّ التغيير لم يعجبني مطلقًا، والنموذج القديم كان الأقرب إلى ذوقي. ماذا تفعل حين يفترض الآخر أنّه لا بدّ أن يعجبك عملهم طالما وجدوه جميلًا، وبذخوا عليه كثيرًا؟ تمالكت نفسي، وكتمت صراحتي، وقلت لها: “المهمّ أنّك راضية عنه.”

يريد الناس أن نحبّ ما يحبّون. هذا مفهوم ومعقول. ولكن حين تعبّر عن وضعك المخالف، لا يُقدّرون. بل المضحك أنّهم غالبًا ما يبدؤون طرحم بقول شيء مثل: “تذوّق، أليست هذه الطبخة لذيذة؟ صنعتها بيديّ.” فإذا كنت مثلي، ولم تستغ تلك الطبخة، حتّى لو كانت من صنع أحبّ الناس إليك، فسيكون جوابك انعكاسًا للواقع، لا لرغبة الآخر. وهذا ما سيضعك في موقف حرج، يفضّل معظم الناس المسايرة عوضًا عن الوقوع فيه.

واجهتني خلال مسيرتي في مراجعة وتحرير النصوص مواقف محرجة مع كثير من الكتّاب والشعراء العرب، خصوصًا ذلك الذي يرسل أعماله ممهورة بعبارات مثل: “سيعجبك هذا النصّ كثيرًا.” أو “هذا أفضل ما كتبت.” والقائمة تطول، فيها ما أهو أشدّ غرابة من هذا.

للمجتمع والمسؤولين “توقّعات” تتحدّد بموجبها الأحكام على أفكار وتصرّفات الناس. إن توافقت هذه الأفكار والتصرّفات مع تلك التوقّعات رضي الجميع. وإن خالفت تكون عندها الطامّة الكبرى!

كنتُ من المتفوّقين في المدرسة، لكنّني لم أكن أحبّ طريقة التعليم السائدة، رغم أنّ مدرستي كانت واحدة من أهمّ مدارس البلد. ورغم شهرتي على أنّني من المهذّبين، لم أكن أحبّ الانصياع للأوامر. لكنّني لم أكن هجوميًّا أو مشاكساً. أمّا حين أضطرّ للكلام، فلم أكن أهادن في حال وجدت أنّ المسألة لها وجهٌ آخر غير ذلك الذي يعرضه المدرّس علينا. كنت أشعر بالملل الشديد أثناء الموادّ الفكريّة والتاريخيّة التي كانت تُملى علينا وكأنّها الحقّ المبين. كنت أحسّ بخلل وهشاشة بعض ما يرد فيها، أو بطريقة التعامل معها. وأذكر مرّة كيف ضاق ذرع أحد أهمّ المدرّسين بي حين عجز عن ردّ نقاشي بشيء مقنع، فطردني من الصفّ، وطلب إليّ أن أذهب مباشرة إلى المدير لأقول له إنّ الأستاذ فلان الفلاني أخرجني من الصف.

خرجت إلى باحّة المدرسة أتمشّى، ولم أذهب إلى غرفة المدير. لمحني الناظر واستغرب وجودي. لمّا أخبرته، لم يصدّق ما سمع، وقال بذعر: “رغيد النحّاس يُطرد من الصف؟ لا، لا، ما عهدناك كذلك.” طبعًا، عهدني أنا وكلّ الطلاب “مهذّبين” نسمع الكلام وننضبط. وعَهْدُه بالمدرّس أنّه صاحب الحقّ بلا منازع.

هذه الذهنيّة السائدة منعت النقاش الحرّ. حتّى لو لم تكن الضغوط مباشرة، إلّا أنّ المناخ العامّ كان يشكّل سجنًا فكريًّا كبيرًا لا يسهل على الفرد تخطّي حواجزه بوجود الأكثريّة المنصاعة، التي صارت تقبل ما يقدّم لها على أنّه الحقّ السليم، وأنّ معارضته “كفر” وجحود. المشكلة طبعًا هي مع نظام تعليميّ راكد لا يتطوّر.

حتّى الأقران في عمرهم المبكّر تشبّعوا بنماذج من هذه الثقافة لدرجة أنّ بعض التلاميذ، من عائلات أكثر تحرّرًا، كان يصاب بالحرج حين تأتي وليّة أمره، دون حجاب، لاصطحابه إلى البيت بعد الدوام. المدرسة كانت ذكوريّة بامتياز، سواء من حيث جنس الطلاب أم ممّا تمثله من بيئة محافظة. ولكنّ شهرتها اجتذبت الدمشقيّين من مختلف الملل والعلل. انتقد صديق لي مرّة والدة أحد أصدقائنا لأنّ، برأيه، “منديلها” شفّاف ولا يستر ملامح وجهها تمامًا. رددتُ عليه متهكّمًا، يومها، أنّه بعدم غضّ بصره ارتكب معصية أكبر.

تنحفر هذه الثقافة في نسيج البشر، فيكبرون ويتعلّمون ويستخدمون ما استجدّ من وسائل التقانة الحديثة ويسافرون ويخالطون، لكنّهم نادرًا ما يتغيّرون. بل تجدهم يُسَخّرون كلّ هذه الوسائل لتعزيز تلك “الثوابت” التي رضعوها مع حليب أمّهاتهم. أو على الأقلّ لا يستخدمونها في سبيل اكتشاف ما هو الأجدى في التعامل.

ويواجه الشخص المتصالح مع نفسه، الواثق ممّا يقوم به، لأنّه صريح يعتمد على الواقع، مطبّات كثيرة تصل أحيانًا إلى اتهامه بالغرور. هذه التهم تأتي عادة ممّن لا يستطيع مجاراة ذلك الشخص فكريًّا أو عمليًّا، فيتحوّل شعوره بالنقص إلى هجوم ومحاولةٍ لإيجاد “علل” في الآخر، عوضًا عن أن يعيد النظر في تحليله للأمور. لكنّ هذا ما يحتاج إلى نوع من الموضوعيّة، لا تتوفّر لديه.

وأعجب ما في الأمر تفشّي هذه الثقافة بين العرب الأستراليّين حتّى لو مضى على وجودهم في أستراليا عشرات السنين، بل حتّى بعض المولودين فيها.

وأعطي مثالًا عن صديقين لي، من أعزّ أصدقائي السوريّين، مضى على وجودهما هنا أكثر من ثلاثين-أربعين سنة. لقد خسرت صداقتهما نتيجة لمناقشات جرت بعد اندلاع الحرب السوريّة. (رغم كلّ هذا، أفتخر أنّ شعوري بحبهما لم ينقص على الإطلاق.) واحد منهما اعتبرني عدوًّا للنظام السوريّ، والآخر اعتبرني مؤيّدًا لذلك النظام. هذه الاعتبارات ناتجة، دون شكّ، عن عدم تكريس الموضوعيّة في الذهنيّة السائدة.

إنّها الذهنيّة القبليّة، العشائريّة، الطائفيّة، المترسّبة حتّى العظم. إنّها ذهنيّة “يا معي، يا ضدّي”. والسبب هو أنّ الموقف المستقلّ غير مقبول. أي أنّ الثقافة السائدة هي ثقافة خنوع، لا ثقافة استقلال فكريّ. والمؤسف أنّ هذه الثقافة لا ينجو منها أحيانًا حتّى الواصلين إلى أعلى المراكز الأكاديميّة.

القضيّة هنا ليست مجرّد اختلافات في الرأي. إنّها بسبب غياب تحديد واضح للقيم المشتركة التي يجب أن تسود المجتمع. مثلًا، حين نشترك جميعًا في أنّ الوطن للجميع، بغضّ النظر عن الانتماء العرقيّ أو الطائفيّ، لا يمكن بعدها أن نقول إنّنا نختلف في الرأي حول مادة الدستور التي تقول إنّ دين رئيس الدولة الإسلام. حين تكون العلمانيّة قيمتنا المشتركة، يمكن لأيّ فرد كفو أن يكون رئيسًا للبلاد مهما كان دينه. يمكن أن يترشّح من يترشح من كلّ الأديان، وإذا أُحسن استخدام الديمقراطيّة بانتخابات نزيهة، يمكن للشعب أن يقرّر مثلًا أنّه يريد رئيسًا مسلمًا، بانتخابه المسلم. وإن رأى الشعب في مرشّح مسيحيّ مثلًا أنّه الأجدر، فيمكن انتخابه، وهكذا. أي أنّ قيمتنا المشتركة هنا تدعونا لإلغاء هذه المادة، إذا كنّا موضوعيّين وغير متناقضين مع أنفسنا.

طبعًا، القضيّة ليست بهذه البساطة، ولا أدّعي أنّ هذه هي القيمة المشتركة التي يريدها الشعب السوريّ، خصوصًا أنّه، برأيي، هو الأحقّ في تكريس ما يريد من القيم، وهو مقيم في بلاده ولم يتركها مثلي. أنا أبدي رأيي من ناحية فكريّة إنسانيّة، وأنا شخصيًّا لا أقبل بمبدأ أن يقوم ما يسمّى “المغتربون” بالاقتراع في انتخابات بلدهم الأصل، مثلًا.

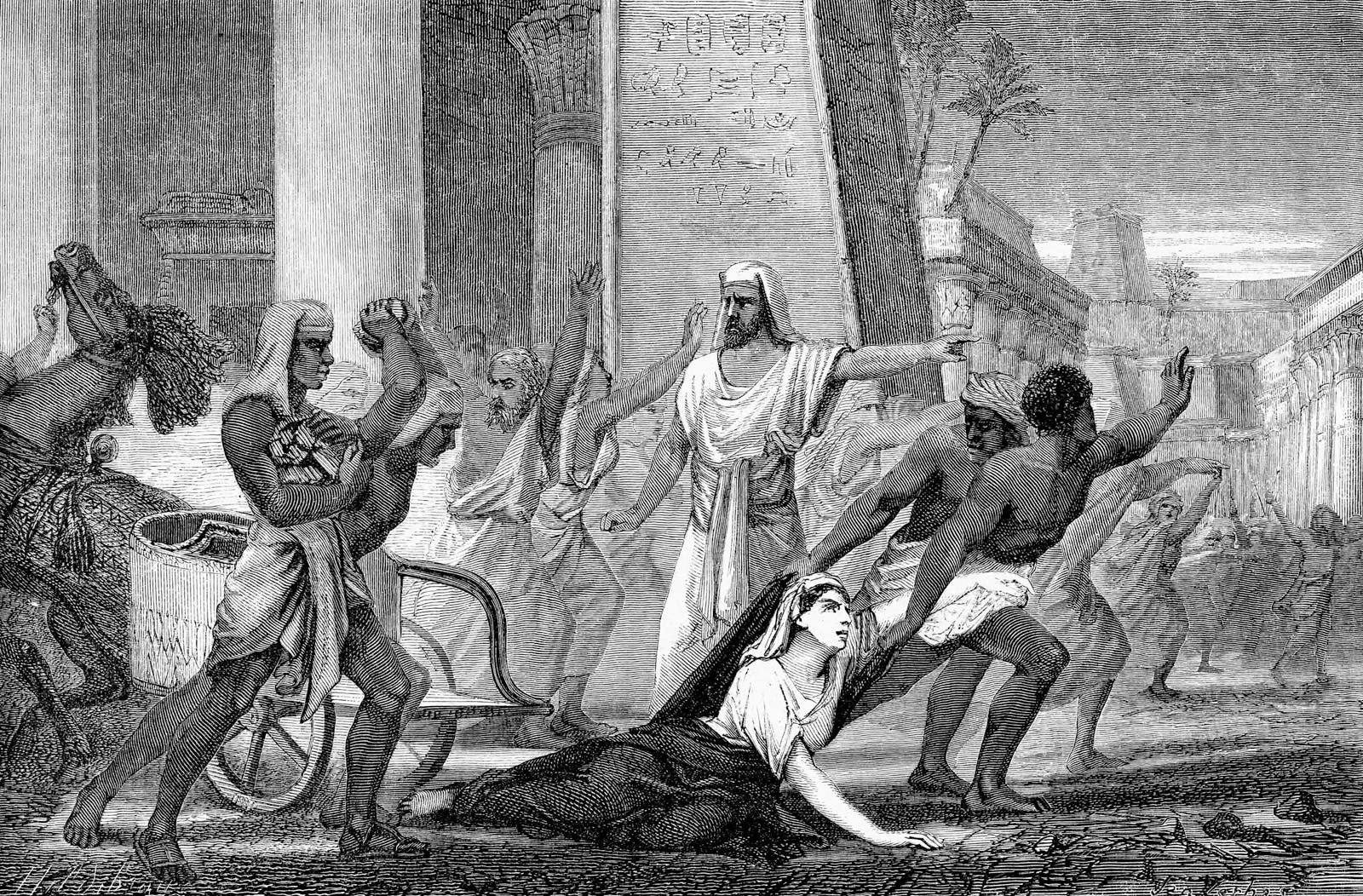

مفجعٌ حقًّا أن نكون في القرن الواحد والعشرين، وفي أستراليا، بلد من أكثر بلاد العالم تقدّمًا ورخاءً، ولا زال البعض في ذهنيّة شبيهة بذهنيّة الرهبان الذين سلخوا جلد هيباشيا الإسكندرانيّة في ساحة المدينة، بعد أن نزعوا ثيابها تمامًا، ثم انهالوا عليها بالضرب حتّى الموت عام 415 ميلاديّة. ذنبها: كانت أعلم أهل زمانها، وتخالفهم في الموقف.

رابط مختصر- https://arabsaustralia.com/?p=17453