الأحلام الأولى كانت بلا نوافذ أو أبواب. كنت فيها أسيرَ “لاحول ولا قوّة!” أمّا الحلم الرابع فكان له باب. لم أتساءل أو أناقش، بل ارتعشت حين تجسّد البُراق أمامي، ناصع البياض، وأنا على عتبة باب الحلم الرابع.

“وأنا أنا، لا شيء آخر

واحدٌ من أَهل هذا الليل. أَحلُمُ

بالصعود على حصاني فَوْقَ، فَوْقَ …

لأَتبع اليُنْبُوعَ خلف التلِّ

فاصمُدْ يا حصاني. لم نَعُدْ في الريح مُخْتَلِفَيْنِ”

لم أكن بحاجة لبذل أيّ جهد: وجدت نفسي على صهوته أذوب أثيرًا رقيقًا كأنّه الحلم داخل الحلم. حين حطّ بي بعد طيرانه اللحظيّ، أدركت أنّي عبرت المجرّات بسرعة الضوء، وأنّني الآن على أرض لم أزرها من قبل، في مدينة طالما تُقت إلى الوصول إليها.

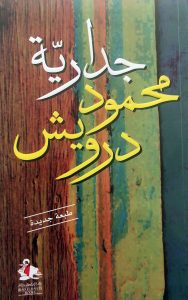

أوّل من قابلت في القدس كان حبيبًا من أحبّة القلب: محمود درويش! يمشي حاملًا جداريّته على كتفه. يمشي ويمشي ويمشي، لكنه لا يبرح مكانه أمامي. ألُفُّ ذراعي حول ذراعه دون أن أنبس ببنت شفة. يشدّ على ذراعي دون أن ينبس بحرف.

“سأصير يوماً ما أُريدُ

سأصيرُ يوماً شاعراً،

والماءُ رَهْنُ بصيرتي . لُغتي مجازٌ

للمجاز ، فلا أَقولُ ولا أشيرُ”

لكنّني بدأت أسمع تلاوتنا الكاملة للجداريّة، نشيد ينطلق منّا سويًّا: هو المبدع وأنا المتلقّي. كان بإمكاني أن أراني وأراه في الوقت عينه، وراعني أنّ دمعة سقطت من عينه وعيني في اللحظة نفسها حين وصلنا إلى:

“أما أَنا وقد امتلأتُ

بكُلِّ أسباب الرحيل

فلستُ لي.

أنا لَستُ لي

أنا لَستُ لي.”

ثم انفجرنا معًا في بكاء جنونيّ.

لم نكن بحاجة لبذل أيّ جهد: وجدنا نفسينا على صهوة البُراق نذوب أثيرًا رقيقًا، لكنّ الجداريّة بقت صلبة كالصخر، وكادت تطيح بنا في الفضاء العريض، لولا أنْ غدرتها سرعة الضوء فهبطنا في دمشق. نمشي معًا كما مشينا في القدس: الذراع حول الذراع، والجداريّة تثقل كتف محمود، وأنا مثقل بنشوة محمود وجداريته.

البقعة التي هبطنا عليها في دمشق القديمة كانت وسطًا بين البيت الذي ولدت فيه وبيت نزار قبّاني، حبيبي الأكبر وحبيب دمشق الأعظم. بدأت بسحب محمود باتجاه مكان ولادتي، لأنّي كنت متشوّقًا إلى التباهي أمامه وتسجيل نقطة لصالحي في سجل مقامه العالي، وأنا مجرّد فرد عاديّ كان من حظّي أنّه قبل تأبّط ذراعي، ولعلّه الآن يُخلِّد مسقط رأسي بقصيدة من قصائده العصماء. أمّا هو فبدأ يسحبني باتجاه منزل نزار. تعجّبت كيف عرف. وتعجّبت كيف عرفت أنا أنّه كان يعرف. وأكبر العجب أنّه لماذا لم نكن نتواصل بالكلام ونحن نقف جنبًا إلى جنب؟

وجاءت كلماته التي تردّدت حولنا دون أن نعلم من يلقيها:

“يا بنتُ: ما فَعَلَتْ بكِ الأشواقُ؟

إن الريح تصقُلُنا وتحملنا كرائحة الخريفِ،

نضجتِ يا امرأتي على عُكَّازَتيَّ ،

بوسعك الآن الذهاب على “طريق دمشق”

واثقةً من الرؤيا. مَلاَكٌ حارسٌ

وحمامتان ترفرفان على بقيَّة عمرنا ، والأرضُ عيدُ …

الأرضُ عيدُ الخاسرين( ونحن منُهمْ)”

وفي غمرة حيرتنا، تلقَّفَنا البُراق ثانية، واجتاز بسرعة الضوء عتبات أحلام كثيرة، منها بأبواب ونوافذ، ومنها بلا منافذ. ما هي إلاّ لحيظات وأعرف أنّ البُراق منحاز إلى هواي. ها هو على عتبة باب الحلم اللامعدود يلفظنا أمام عتبة داري في سيدني. يفلت محمود من يدي ويهرع إلى الجلوس في سيّارتي. لا يعبأ بالبيت ولا بحديقته ولا بصيحات أهل البيت: “تفضّل … تفضّل … ” أُسرع خلفه وأبدأ قيادة السيّارة باتجاه يعرف كلانا أين ينتهي، لكن دون أن نتشاور أو نتحاور.

الرغبة في الوصول إلى محطّتنا الجديدة، وأنا الآن في بلدي، وبكامل سيطرتي على القيادة، على عكس الوضع مع البُراق حين كنت مسلوب الإرادة، أبْعَدَتْ عنّي مجرّد التفكير في كيف لمحمود أن يعلم أنّ مرسيل خليفة في سيدني، وأنّني ومرسيل على معرفة ببعضنا. لكنّ حَمْلَهُ للجداريّة على ظهره بإصرار، رغم ثقلها الباهر، أوحى لي أنّه يريد توصيلها إلى مكان ما. ولكنّه ألم يكن يعلم أنّ الجداريّة بالحفظ والصون، وأنّها وصلت للعالم كلّه؟ أم هل يريد شيئًا آخر؟ هل يريد ما يريده مرسيل، وما سبق أن خبّرني عنه، ألا وهو أنّه يعمل منذ مدّة ولمدة ست ساعات يوميًّا على “تلاوتها وموسقتها” بناء على رغبة سبق لمحمود التعبير عنها؟ هل جاء محمود يستعجل هذا العمل؟

حين لمحت مرسيل يتمشّى في نهاية الطريق الذي يقع فيه مقرّ إقامته، منتظرًا موعدي معه، كان محمود قد اختفى من سيّارتي. فتح مرسيل الباب وجلس حيث كان يجلس محمود، وانطلقنا إلى مطعم على ضفّة الماء نتناول الغداء ونتجاذب أطراف الحديث.

لم أخبر مرسيل عن مغامرتي مع محمود، ولكن سواء أحسَسْنا أم لا، كان محمود حاضرًا …